こんなときだから「ぞっとする話」

今日から5月。例年ならゴールデンウィーク真っ只中で、国内外への旅行や帰省、さまざまなイベントなどで、日本中の気分が浮き立つとき。残念ながら今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ステイホーム、おうちで過ごすしかありません。お天気がいいとついついお出かけしたくなりますが、いつでもどこでも楽しめることとして改めて読書をおすすめしたいと思います。 ムーミンの本はもう全部読んじゃったよ~なんて方も、先月末に発売されたばかりの新版『ムーミン谷の仲間たち』はまだお読みになっていないのでは? 内容は変わらないんでしょ!?と思うなかれ。同じ本、同じお話でも、言葉ひとつで印象は大きく変わります。

ムーミンの本はもう全部読んじゃったよ~なんて方も、先月末に発売されたばかりの新版『ムーミン谷の仲間たち』はまだお読みになっていないのでは? 内容は変わらないんでしょ!?と思うなかれ。同じ本、同じお話でも、言葉ひとつで印象は大きく変わります。

ムーミン小説は全部で9冊ありますが、翻訳者がひとりではなく、日本語訳の元になった底本も原語のスウェーデン語だったり、英語版だったり。ひとつの例として、トゥーティッキがおしゃまさんとおでぶさんというふたつの名前に訳されていたことは以前のブログでもお伝えしましたね。

昨年からリニューアル刊行が始まったムーミン全集は新訳とは銘打っていませんが、スウェーデン語翻訳家の畑中麻紀さんが翻訳編集という名目で原著を徹底的に確認し、トーベ・ヤンソンの意図により忠実に、なおかつ現在のわたしたちが親しみやすい言葉づかいに修正を施しています。そのことによって、少々難解だというイメージもあった物語が、ぐっと伝わりやすくなりました。そういう意味では、小説に苦手意識がある方にこそ、新版を試してみていただきたいと思います。

もちろん、長く愛されてきた旧版に問題があったわけではないのですが、言葉は生き物ですし(一例を挙げると、新版でレタスと訳されている単語は、旧版ではちしゃ)、同じひとつの事柄でも解釈や受け取り方は人それぞれ。

ということを踏まえつつ、今日は『ムーミン谷の仲間たち』収録の短編の一作、「ぞっとする話」をご紹介させてください。 ホムサの末から二ばんめの子が、フェンスの横をはっていました。(略)弟のちびホムサがその後につづいて、はっていきます。(略)

ホムサの末から二ばんめの子が、フェンスの横をはっていました。(略)弟のちびホムサがその後につづいて、はっていきます。(略)

野菜畑まで来ると、腹ばいのままレタスの間をいも虫のように、もぞもぞ進みました。こうするよりほかになかったのです。なにしろそこらじゅうに敵の偵察隊がうようよいましたし、なかには空を飛びまわっているのもいましたから。(略)

「ぼく、まっ黒になっちゃった」

「しっ! だまってろ(略)命がおしかったらな。マングローブの沼地に入ったら、おまえはどんな色になりたいんだ? 青か?」

「これはレタスだよ」と、弟がいいました。

「その調子だと、おまえはたちまちおとなになっちゃうぞ。パパやママみたいになるんだぞ。ざまあみろ。そうしたらありきたりのことしか、見たり聞いたりしないんだ。いっとくけど、そりゃ、なんにも見ず、聞きもしないってことだぞ。そうなったら、もうおしまいだな」

(『ムーミン谷の仲間たち』講談社刊/山室静訳/畑中麻紀翻訳編集より引用) お兄ちゃんホムサは無数の敵の目をかいくぐり、畑のなかを進んでいきます。えんどう豆の畑を越え、さらに水のたまった長い溝を歩き、沼地までやってきました。

お兄ちゃんホムサは無数の敵の目をかいくぐり、畑のなかを進んでいきます。えんどう豆の畑を越え、さらに水のたまった長い溝を歩き、沼地までやってきました。

「沼に、立ち入ってはならない」

ホムサはひとりごとをいいました。(略)

(なぜ危険か、ぼくだけがわかっているって、だれも気づいてないんだぜ。ここは夜になると、幽霊馬車が、大きくて重たい車輪で転がっていく場所なんだ。御者を見たものはいないけど、ほら、遠くからゴロゴロいう音が聞こえてくるじゃないか……)

「いや、いけない!」

ホムサは思わずさけんで、ぞっとしました。みぞおちのあたりから、とつぜん、恐怖がつき上げてきたのです。今の今まで、幽霊馬車なんてどこにも存在しませんでした。(略)ところが、ホムサが思いうかべたとたん、そこに幽霊馬車があらわれて、どこか遠くで、暗くなったら転がり出ようと、待ちかまえているのでした。 ホムサは「自分の家はきっとこの近くにある」と気持ちを切り換えようとしますが、歩いているうちに、どろへびと生きたキノコのことを考え始めてしまいます。どろへびは小さな弟を丸飲みにしちゃうかもしれない……。泣きじゃくりながら、家に帰り着くやいなや、「ちびが食べられちゃったよう」と叫んだものだから、パパとママはびっくり仰天。念のために外を見ると、弟は庭に座り込んでせっせと砂を食べていました。パパは「うそをついちゃいないって、あれほどいって聞かせたのに!」と怒りますが、ホムサは「もちろん、うそをついちゃいけないよ。うそをつくのはわるいことだもの」。ホムサにとっては、幽霊馬車もどろへびもうそではなく、ぜんぶほんとうだったのです。

ホムサは「自分の家はきっとこの近くにある」と気持ちを切り換えようとしますが、歩いているうちに、どろへびと生きたキノコのことを考え始めてしまいます。どろへびは小さな弟を丸飲みにしちゃうかもしれない……。泣きじゃくりながら、家に帰り着くやいなや、「ちびが食べられちゃったよう」と叫んだものだから、パパとママはびっくり仰天。念のために外を見ると、弟は庭に座り込んでせっせと砂を食べていました。パパは「うそをついちゃいないって、あれほどいって聞かせたのに!」と怒りますが、ホムサは「もちろん、うそをついちゃいけないよ。うそをつくのはわるいことだもの」。ホムサにとっては、幽霊馬車もどろへびもうそではなく、ぜんぶほんとうだったのです。

日が沈み、罰としてデザート抜きでベッドに行かされたホムサは、すっかり腹を立てて家を飛び出しました。 「よし、こうなったら恐怖ってやつとにらみあうぞ」

「よし、こうなったら恐怖ってやつとにらみあうぞ」

お日さまが沈んだあとの黄色い一本の光が、沼をおそろしく大きく、ものさびしく見せています。遠くから幽霊馬車の転がる音が聞こえ、獰猛などろへびの姿がありありと浮かんできて、ホムサはとりつかれたようになってしまいました。そんなとき、沼のむこうにあかりが……。

「あそこへ行こう。走らないで、歩いていくんだ。走ると、こわくなるから。なにも考えないで、ただ歩いていくんだ」

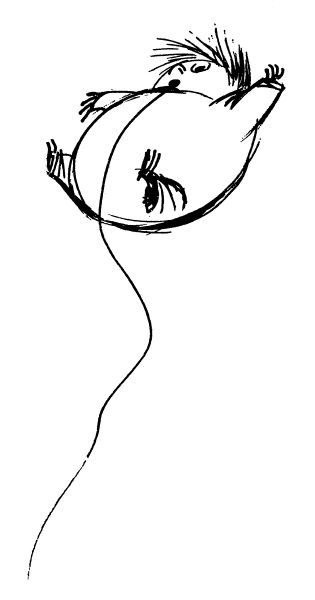

ノックをしても、誰も応えません。そこで、ドアを開けて入ると、家の中は居心地がよく、暖かでした。クローゼットの上に腹ばいになって、ホムサを見下ろしているのはちびのミイ! 「やあ、ぼくは危機一髪というところで助かったんだぜ……どろへびと、生きたキノコからさ。きみなんか、想像もつかないだろうけどね。(略)なんでクローゼットの上に乗ってるのさ(略)」

「やあ、ぼくは危機一髪というところで助かったんだぜ……どろへびと、生きたキノコからさ。きみなんか、想像もつかないだろうけどね。(略)なんでクローゼットの上に乗ってるのさ(略)」

「(略)これが、おそろしい運命からのがれる、ただ一つの手だてなのよ」

こういって、ミイはクローゼットのふちから身を乗りだすと、小さな声でささやきました。

「生きたキノコが、もう居間まで来てるのよ」

「えっ!」と、ホムサはいいました。

ホムサは「キノコたちを作ったのはぼくなんだぞ」と反論しますが、ミイは「あのねばねばするやつよ?」「あたいのおばあちゃんの体には、一面にあいつらが生えてるのよ」と、たたみかけます。ホムサが「ぼくもクローゼットの上に上がらしておくれよう」と頼んでも、「ここはもう場所がないわ」ときっぱり。そのとき、ドアをたたく音が……。

最後までストーリーを明かしてしまうと読む楽しみが損なわれてしまうかもしれませんから、オチはぜひ本で! 不穏な雰囲気漂うスリリングな作品ですが、安心してください、ムーミンのお話はたいてい、めでたしめでたしで終わります。

今年で75周年を迎えるムーミンシリーズ。第1作『小さなトロールと大きな洪水』(講談社刊/冨原眞弓訳)の序文は、こんなふうに始まっています。

今年で75周年を迎えるムーミンシリーズ。第1作『小さなトロールと大きな洪水』(講談社刊/冨原眞弓訳)の序文は、こんなふうに始まっています。

一九三九年、戦争の冬のことです。仕事はぱたりといきづまり、絵をかこうとしてもしかたがないと感じていました。

そして、こんなふうに結ばれています。

とにかく、これはわたしにとってはじめての、ハッピーエンドのお話なのです!

評伝『トーベ・ヤンソン 仕事、愛、ムーミン』(講談社刊/ボエル・ウェスティン著/畑中麻紀、森下圭子共訳)によれば、『小さなトロールと大きな洪水』の執筆は辛い現実からの逃避であり、戦争への抗議活動でもあったといいます。戦禍のさなかに生み出され、著者自身とたくさんの読者の救いとなった物語は、今、この不安な状況で読むと、より心に沁みるような気がします。 子どもの本として書き続けられていったムーミンシリーズは、第7作『ムーミン谷の仲間たち』で大きな転機を迎えました。子ども向けの短編を書き始めたはずが、進めるうちにどんどん大人向けのものになっていったというのです。

子どもの本として書き続けられていったムーミンシリーズは、第7作『ムーミン谷の仲間たち』で大きな転機を迎えました。子ども向けの短編を書き始めたはずが、進めるうちにどんどん大人向けのものになっていったというのです。

この短編集には、アニメなどでおなじみのエピソード、人気キャラクターが大勢登場します。スナフキンとティーティ・ウーの「春のしらべ」、「世界でいちばん最後の竜」、ムーミンバレーパークのヘムレンさんの遊園地のモチーフにもなった「静かなのが好きなヘムレンさん」、同じくパークのショーやアニメでもおなじみのニンニの「目に見えない子」、クリスマスさんを迎えるためにてんやわんやの「もみの木」、ムーミンパパとニョロニョロの旅を描いた「ニョロニョロのひみつ」などなど。

そのなかで「ぞっとする話」は一見、地味で、広く知られた作品ではないものの、ひねりの効いた展開と含蓄あるストーリーが魅力の佳品です。ホムサ族といえば、『ムーミン谷の夏まつり』のホムサや『ムーミン谷の十一月』のホムサ・トフトが比較的有名ですが、赤ちゃんホムサやパパママホムサが登場するのはこの短編だけ。ミイにおばあさんがいた!というのもびっくりですよね。  想像力、空想する力というのはとても大切なものです。今だったら、例えば医療に従事する方々のご苦労に感謝したり、自分が感染してしまった場合を想定して備えたり、人に感染させないことを心がけたり、異なる立場の他者を思いやったり、ということにもつながるでしょう。外出自粛生活が終わったらムーミンカフェでこんなメニューを食べてみたい!とメニュー開発コンテストに応募するとか、オフィシャルムーミンツアーでフィンランドを旅しよう!とか、ハッピーな夢を見るのは気持ちを明るくしてくれます。でも、ひとたびイマジネーションが悪いほうに暴走してしまうと、ホムサのように怖い思いをすることにもなりかねません。レタスをマングローブだと想像してみるのは楽しいけれど、いないはずのどろへびを召還して怯えるようではヤブヘビですよね。時にはミイの立場になって、自分自身や惑わされている周囲の人にツッコミを入れてみるのもよいのではないでしょうか(ミイのやり方は極端すぎるかもしれませんけどね)。

想像力、空想する力というのはとても大切なものです。今だったら、例えば医療に従事する方々のご苦労に感謝したり、自分が感染してしまった場合を想定して備えたり、人に感染させないことを心がけたり、異なる立場の他者を思いやったり、ということにもつながるでしょう。外出自粛生活が終わったらムーミンカフェでこんなメニューを食べてみたい!とメニュー開発コンテストに応募するとか、オフィシャルムーミンツアーでフィンランドを旅しよう!とか、ハッピーな夢を見るのは気持ちを明るくしてくれます。でも、ひとたびイマジネーションが悪いほうに暴走してしまうと、ホムサのように怖い思いをすることにもなりかねません。レタスをマングローブだと想像してみるのは楽しいけれど、いないはずのどろへびを召還して怯えるようではヤブヘビですよね。時にはミイの立場になって、自分自身や惑わされている周囲の人にツッコミを入れてみるのもよいのではないでしょうか(ミイのやり方は極端すぎるかもしれませんけどね)。

萩原まみ